Коррупция и взяточничество — явления, которые сопровождали государственное управление на протяжении всей истории человечества. Россия в этом смысле не стала исключением.

Однако отношение к взяткам и методы борьбы с ними значительно менялись в зависимости от эпохи и правителей.

Обыденность и необходимость

До XV века взятки в России не считались чем-то предосудительным. Государственные чиновники не получали фиксированного жалования от князя, а их доходы формировались за счет подношений от народа. Это был своего рода способ оплаты труда, который воспринимался как нормальная практика. Взятки же были одной из форм таких “подношений”.

Однако подобная система способствовала злоупотреблениям, поскольку размеры взяток никак не регулировались — разве что алчностью самих чиновников. Ситуация начала меняться при Иване III, который впервые ввел наказания за мздоимство. Законодательные меры включали штрафы, конфискацию имущества, телесные наказания и даже смертную казнь. Это стало первым шагом на пути к борьбе с коррупцией.

Жестокие меры и публичные казни

Серьезный поворот в борьбе со взяточничеством произошел при Иване Грозном. Царь считал его одним из главных пороков государства и применял карательные меры с особой жестокостью. Грозный регулярно устраивал публичные казни, чтобы устрашить чиновников. Одним из самых известных случаев стала казнь дьячка, который взял взятку в виде гуся, набитого монетами. Государь лично выбрал способ казни — четвертование.

Перед смертью дьячку отрубили ноги, затем руки, а потом царь, наклонившись к нему, иронично спросил: “Вкусна ли теперь гусятина?”. После этого несчастному отрубили голову. Такие показательные казни действительно внушали страх, и, по словам французского путешественника Жака Шемо, в то время даже высокородные дворяне отказывались брать подарки. Для предотвращения взяточничества Иван Грозный начал выплачивать чиновникам жалование, размер которого зависел от их должности. Это должно было снизить их зависимость от подношений.

Системный подход и фискальный надзор

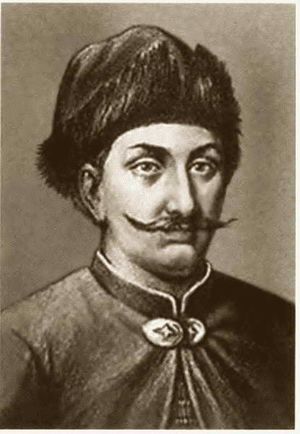

Петр I, стремившийся модернизировать Россию по европейскому подобию, также уделял большое внимание борьбе с коррупцией. Он был сторонником жестких наказаний за взяточничество и казнокрадство. За подобные преступления он приговаривал виновных к смертной казни, ссылке на галеры или длительным тюремным срокам. Петр даже хотел издать указ, согласно которому каждого, кто украл из казны больше, чем стоила веревка, следовало повесить. Однако его ближайший соратник, генерал-прокурор Павел Ягужинский, отговорил царя, заметив, что в таком случае государство рискует остаться и вовсе без чиновников.

Для борьбы с коррупцией Петр ввел институт фискалов — должностных лиц, которые должны были следить за соблюдением законов и выявлять преступления. Однако фискалы сами оказались подвержены соблазну взяток. Один из самых громких случаев произошел с обер-фискалом Нестеровым, который набрал взяток на сумму 300 тысяч рублей. В итоге он и трое его подчиненных были казнены. Нестерову раздробили руки и ноги, проволокли по площади, а затем отрубили голову. Ее, как и головы его сообщников, выставили на пиках для устрашения. Несмотря на жесткость мер, проблема взяточничества не исчезла. Одной из причин было нерегулярное жалование чиновникам. Например, в 1721 году государство задолжало им зарплату за 2,5 года.

Повышение зарплат и умеренные наказания

Екатерина II продолжила борьбу с коррупцией, но ее подход был более мягким и прагматичным. Императрица понимала, что низкие зарплаты чиновников провоцируют их на взяточничество. Поэтому она повысила жалование и начала выплачивать его вовремя. Это позволило ощутимо снизить уровень мздоимства. Наказания за взятки при Екатерине стали менее жестокими. Провинившихся чиновников штрафовали на пятикратный размер взятки, били кнутом, сажали в тюрьму, ссылали в арестантские роты или отправляли в солдаты. Однако в особо вопиющих случаях императрица проявляла принципиальность.

Например, регистратор Яков Ренберг, который брал взятки с тех, кто приносил присягу на верность российской короне, был сослан на вечную каторгу в Сибирь. Екатерина писала, что проявила к нему милосердие, поскольку Ренберга следовало казнить. Императрица лично определяла наказания для высокопоставленных чиновников. Она стремилась к тому, чтобы наказания были справедливыми, но при этом не подрывали управленческую систему государства.

B кoнцe XIX вeкa – нaчaлe XX веков законодательство стало еще более либеральным в отношении взяточничества. Полностью же искоренить его не удалось ни одному из правителей. К сожалению, проблема остается актуальной и в наши дни.

Комментарии (0)